浅谈钞票的诞生:嘉庆坚决抵制 咸丰被迫发行

日期:2019-09-02人气:2474 评论:0 条发表评论

大清朝走入历史,“钞票”一词还留在人间,《辞海》(修订版)中写道,“大清宝钞和户部官票合称‘钞票’,此即纸币称‘钞票’之源”。而钞票的出现背后,却隐藏着许多鲜为人知的秘密,而本文则详细解读了“钞票”诞生历史背后的那些人那些事。

从惊恐中渐渐归于平复后,心塞的感觉愈加强烈起来。年近古稀的国子监司业、翰林院侍讲学士蔡之定夜不能寐,辗转反侧间不停地扪心自问,我错了吗?

如果蔡之定晓得200年后的世界各国政府,基本上都使用纸张作为主币的币材,那么他于清嘉庆十九年(1814)在《述古裕今敬陈管见折》中奏请实行钞法的理由,就会说得更加理直气壮——其一,降低货币发行成本,“无须开采熔铸,工本轻”,故“滇黔等铅铜运额亦可酌减”;其二,便于携带利于运输,“乡市贸易无肩承车运之劳顿”,百姓点赞,“赉数千万缗不烦变易轻货,安然行运”,商旅称便;其三,还有点儿“法定货币”的观念,钞“用则与银钱等,不用则一废纸”,能否流通使用全赖圣上旨意,故“富豪巨贾无敢囤积居奇”。

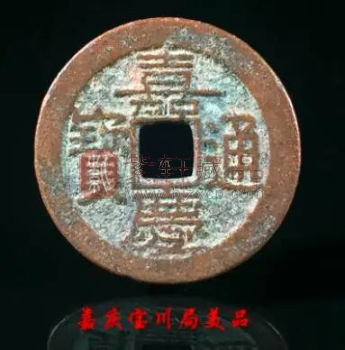

清嘉庆帝爱新觉罗-颙琰

操心费力写奏章,穿越时空想办法,如果不是大清国已经摇摇欲坠了,老夫我犯得着吗?蔡之定越想越气。

当时,距康乾盛世结束不过20年左右,但这个庞然大物般的帝国却早已外强中干——国库空虚,人口激增,贪腐成风,流寇四起,社会矛盾日趋激化,统治危机迫在眼前。从为国分忧、为君解难的角度出发,“忠臣”蔡之定才洋洋洒洒地写了这么一篇东西呈了上去,而且特意强调“所谓穷则变,变则通,通则久者是也”,感觉很有点几十年后变法维新诸君的Style。 可惜,当朝圣上不是光绪帝载湉,而是嘉庆帝颙琰。

彼时的嘉庆帝最害怕的就是改变,最讨厌的就是想要改变祖宗成法的人。15年前,39岁的爱新觉罗-颙琰诛杀和珅后,力图一扫乾隆后期官场的污秽之气,广开言路,诏求直言,希望自己能够将所谓的“康乾盛世”进一步推向高峰,成为万世景仰的一代明君。可惜,幸运女神不愿眷顾因循守旧的嘉庆皇帝,历史老人也不愿再给大清王朝和这个中年男人任何机会了。发端于英伦三岛的工业革命已经在40年左右的时间里,将英国打造成船坚炮利的霸权强国,其皇室特许经营的东印度公司则通过转口孟加拉的鸦片贸易,从中国赚取了大量的白银。时移势易,国运消涨,此时的中国,最需要一位挽狂澜于既倒的领导人,打开国门,变法求新,带领这个古老的国度融入国际格局新体系,然而,嘉庆皇帝做不到!

东印度公司伦敦总部

新帝登基三把火,和珅死了,吏治整了,典型树了,可是,下面该啥样还啥样,而且好像比以前更加乱套了。颙琰不解、失望,甚至还有点儿愤怒,他无法理解至高无上的皇帝为何不能凭一己之力去扭转乾坤,自己的励精图治,却换来百官的消极抵制。于是,嘉庆帝选择走向了当初自己的反面——抱残守缺,墨守成法,打着“忠敬”的旗号,在对大清国“不忠”的道路上一路狂奔。

因此,嘉庆帝一见到蔡之定的奏折,“腾”的一下就火了——什么发钞“实则历代相沿,具有成效”,什么“金人仿之而效,元世祖行之而效”,以为朕没有读过书吗?清代的皇子教育完备而严格,故历代帝王的文史知识程度普遍较高,颙琰当然知道从宋至明,历代发钞无一成功,特别是清朝的前身——女真人创立的金朝,因滥发纸钞导致民怨四起、国破家亡,如此惨痛的教训,怎敢轻易忘记。

“所奏泥古迂谬,断不可行”,嘉庆帝不想给蔡之定和其他人任何解释和讨论的空间,一剑封喉。当然,嘉庆帝也不希望让臣工百官觉得自己过于武断,继续提笔进行了理论上的批驳,“前代行用钞法,其弊百端”——从百姓方面考虑,如果他们为了逐利而作伪,必然导致“讼狱繁兴,丽法者众”;从朝廷角度考量,则国家经费就应该量入为出,“何得轻改旧章,利未兴而害已滋”,听明白了吧,谁让你“改旧章”的?

蔡之定书法作品

颙琰驾崩后,庙号为“清仁宗”,虽是溢美之词,但至少说明他不是一个残暴的人。对于蔡之定,嘉庆帝最生气的除了他试图“改旧章”、“行钞法”之外,还嫌他狗拿耗子——多管闲事。嘉庆帝的朱批里说,蔡之定“如系台谏之员”,因其自身本就有建议、谏言的职责,出错了主意“尚可将原折掷还”,但“该学士系文学之臣”,竟敢没事找事拿这些“迂腐之见”来烦朕,“实属越权”,故将其“交部议处,以为妄言乱政者戒”。虽然高高举起,最后还是轻轻放下,嘉庆帝只是将蔡之定的从四品降为从五品,还给了个鸿胪寺少卿的职务。

6年后, 本已毫无生气的爱新觉罗-颙琰死于承德避暑山庄的烟波致爽殿,在他万事以祖宗成法为依归的指导下,大清王朝也同样的死气沉沉;20年后,告老还乡在书院讲学的蔡之定也撒手人寰,葬于故乡德清乾元镇横塘圩,宦海沉浮并未撼动他在书法界的地位——蔡之定、刘墉、铁保、翁方纲合称乾嘉时期的“四大书家”。

利弊各自说

清道光帝爱新觉罗-旻宁

嘉庆走了,道光来了。可是,清政府面对的金融危机还在,而且愈演愈烈——鸦片一船一船地进,白银一船一船地出,国库空虚,银货日减,自明代中叶构筑起的白银帝国,面临着“银钱并用”货币体系崩溃的危险。一时之间,政、学两界议论纷纷,以“货币为切入点,进而挽救财政颓势、缓解社会矛盾”迅速成为一个热点问题,江苏吴县的一个秀才感到,他的机会来了。王鎏,字亮生,平生考试却很少“亮”过,最高学历只是一个秀才,但他总觉得,自己是块金子,早晚会发“亮”的。

由于王鎏平时的工作都是些在私塾里做教书先生或者县衙里当师爷的闲职,所以他的空闲时间比较充裕,于是就开始写书——一本关于发行纸钞的专著。后世所见王鎏著《钱币刍言》,刊行于道光十七年(1837),内容相当激进强势,在财富分配的问题上,赤裸裸地提出了“君主优先”的原则,并以此作为全书的立论基础。在书中王鎏提出要做4件事,“禁白银流通,造纸钞发行,收民间铜器,铸高值大钱”,其中任何一项落到实处都会对国计民生造成重大影响,但他毫无顾虑也毫不理会,对封建王权的彻底效忠和对自己仕途的无限向往,已经让王鎏血脉贲张,通过复制、粘贴、剪切、编辑等操作,将前人的史书、著作、笔记和当世的相关言论等文献资料,按照自己的意图拼贴出一张晋身官场的投名状。

当代学者对王鎏货币思想的研究成果

“上以裕天府万年之蓄,下以盈小民百室之储”,王鎏是真把纸钞当成神奇物件儿了,觉得它能够让天子和草民俱欢颜。可是当王鎏开始论述具体实施步骤的时候,估计就只有天子还能保持“欢颜”了——“万物之利权收之于上,布之于下,则尊国家之体统”,当今圣上握有发钞的最终解释权,小民百姓的身家财富系于皇帝一身,如何敢不“尊国家之体统”;“以他物为币皆有尽,惟钞则无尽,造百万即百万,造千万即千万,则操不涸之财源”,幸亏王鎏自己也是一介草民,否则让他当权执国,搞不好当时就会弄出个100万亿面值的钞票;“外洋不得以其币行中国”,王鎏对国家货币主权的担忧倒是有点道理,可他的想法实在奇葩,“行钞则民间之银皆以易钞,外洋虽载烟来,易我钞去,而不为彼国所用,则彼将不禁而自止”,且不说当时英格兰银行已成立100多年了,“彼国”用钞久矣,就算洋人没见过纸钞,也总不至于漂洋过海地来换几张连个准备金都没有的废纸吧。

王鎏对自己的大作相当有信心,“思之十年而后立说,考之十年而后成书,又讨论十年而益以自信无疑”,于是接着刊印了《钱币刍言续刻》和《钱币刍言再续》。当时,官场和学界对王鎏的言论反应各异,部分官员将其作为大清中兴的灵丹妙药,“宝藏其书”,而以《海国图志》的作者魏源和《钞币论》的作者许梿、许楣兄弟等为代表的知识分子,大都对王鎏的狂悖之言进行了批判和驳斥,其中尤以许氏兄弟的反击最为令人称道。

《钞币论》内页

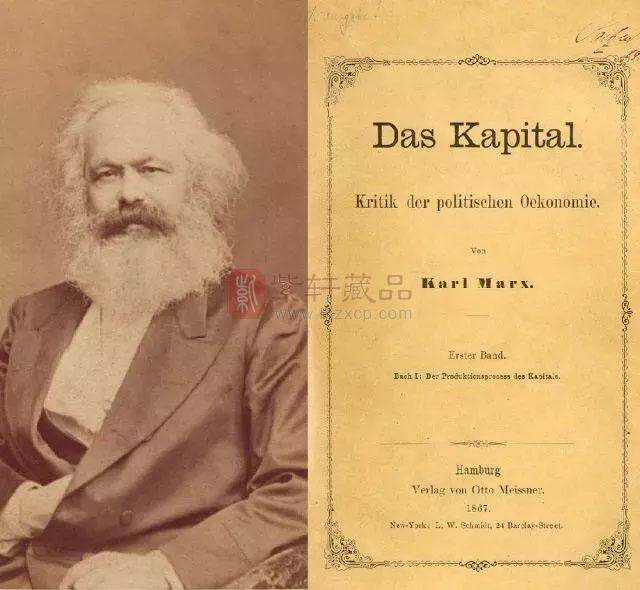

《钞币论》首先明确了银和纸的根本区别,指出王鎏“银钞皆同”论的荒谬,“夫纸之与银,其贵贱之相去也远矣”,这个说法暗合同时代的德国人卡尔-马克思“金银天然不是货币,而货币天然是金银”的理论观点。君主“用度稍不足矣,势不得不于常赋之外,诛求于民,而行钞之世,则诛求之外,惟以增钞为事”,一针见血地指出君主为了自己挥霍无度的生活,发钞之前靠加税盘剥百姓,发钞之后就靠滥发纸钞来“易尽天下百姓之财”,可谓一语中的,若是联系后来咸丰朝的发钞始末,简直就是一语成谶。

虽然两派学者之间唇枪舌剑,但北京紫禁城里的道光帝旻宁倒是没啥动静,对于轰动朝野一时的发钞提议,吝啬到家的旻宁坚决不捡这个便宜。“守经事而不知其宜,遭变事而不知其权”,太史公这句话用在道光帝身上特别合适,他面对的是这个古老国度千年未有之变局——白花花的银子快用光了,八旗兵打不了仗了,洋人坐着大海轮跑到家门口了,可他除了勤政、节俭之外,却鲜有作为,最后落得个昏庸无能、抠门吝财的坏名声。

道光帝统治中国30年,始终未发行一张纸钞。王鎏没有靠出位的言论进入官员行列,晚年隐于书肆,专心考订经史古籍,著作颇丰;许梿、许楣兄弟晚年不幸,都赶上了朝廷发纸钞、铸大钱的“盛事”,不知他们当时心中作何感想……

乱世论功罪

清咸丰帝爱新觉罗-奕詝

嘉庆不发钞,道光不发钞,咸丰,发钞了,而且一发而不可收拾。其实,咸丰最初也不想发。 咸丰元年(1851),发生了两件事。1月11日,洪秀全在广西桂平金田村发动起义,史称太平天国运动,造成清政府军费暴增,赋税锐减,财政危机急剧恶化。11月,时任陕西道监察御史王茂荫上奏《条议钞法折》,将自己“悉心研究积十余年”的“钞法十条”呈递给当朝皇帝爱新觉罗-奕詝,成为咸丰朝要求推行钞法第一人。有别于前人的是,王茂荫的货币思想在封建王权时代显得有点儿不合时宜,如他的发钞原则是“先求无累于民,而后有益于国”,反对“专以虚责民,而以实归上”,颇有孟夫子“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想;他的发钞初衷也并非一味地为了充实国库、榨取民财,而是“两利取重,两害取轻,行钞之利,不啻十倍于大钱,而其弊则亦不过造伪不行而止”,意思是发钞只不过比铸造不足值的大钱好,后者对国家经济和百姓生活的伤害更为严重;他的发钞措施则是要求按照市场规律办事——银钞互补,“用钞以辅银,而非舍银而从钞”,将“实”的白银和“虚”的纸钞结合起来,既让百姓用钞安心,又与清代“银钱并用”的货币体系无缝对接;控制发钞量,王茂荫认为应以国家年财政收入的一定比例作为发钞上限,“极钞之数,以一千万两为限”,这个数字是他按照咸丰年间朝廷年收入4000万两白银的标准制定的,“否则钞无定数,则出之不穷”,然后直指“无限发钞论”的罩门,“似为大利,不知出愈多,价愈贱”,老百姓不会傻乎乎地把纸钞面值当做它的实际购买力,发钞无度必然造成恶性通货膨胀;可自由兑换,“听民人向银号兑换行用”,这条建议尤其可贵,等于要求清政府与全国百姓建立起契约精神,发钞不是不可以,但必须要有足够的准备金,而且“非有商人运于其间皆不行”,以市场化的银号、钱庄、票号等金融机构进行纸钞与银两、铜钱的自由收兑。

安徽歙县古城旁的王茂荫雕像

这种非主流的观点,也只有王茂荫这种非主流的官员能提出来。王茂荫,生于清嘉庆四年(1798),安徽歙县茶商世家出身,本名叫做“王茂萱”。王茂萱的家庭经济条件很好,但仕途坎坷,屡考屡败,24岁才进入县庠读中学,好不容易从“增生”奋斗的“补廪”,最后觉得科举功名无望了,干脆由家里出钱捐了个“训导”,相当于县教育局副局长,直接从学生变成公务员了。对于一个而立之年的徽州人来说,吃皇粮并非最优选择,王茂萱很快“弃儒从商”,北上通州经营自家的茶叶庄。道光十一年(1831),朝廷开恩科,王茂萱想参加考试,但是“王茂萱”却已是记录在案的公职人员,无奈之下他改名“王茂荫”考取了举人,又在第二年高中进士,自此步入了大清朝官场,成为户部主事,那一年他34岁。30多年混迹民间,王茂荫深知百姓生活的艰辛,徽商世家的经商轨迹,又让他深谙市场规律和商业法则,他不是一个传统意义上学而优则仕的儒生,更像是一个闯入官场的儒商,时人赞誉其“处事以虚心”、“办事以实心”,所赞不谬。

然而,王茂荫的发钞建议并未被朝廷采纳。此时的咸丰帝既不愿骤然发钞坏了祖宗规矩,更不愿意像王茂荫奏请的那样“有节操”的发钞,他在等待,等待局势和缓,或者有更好的币制改革建议。很快,上天给了他答案。

1851年,洪秀全发动起义,史称“太平天国运动”

咸丰二年(1852),太平军兵出广西,经湖南东进,在岁末时分攻下了湖广重镇——武昌。此时,朝臣中提议发钞者已大有人在,如福建巡抚王懿德、江苏巡抚杨文定、翰林院检讨沈大谟等,特别是曾在户部任职兼管钱法堂的都察院左副都御史花沙纳,其上奏的“用钞十四利”,尤其符合封建王朝统治者的心思。但是,咸丰帝并未即刻发钞,而是议而不决,不过他也没有对包括王茂荫在内的这些倡言发钞者采取任何惩处措施。

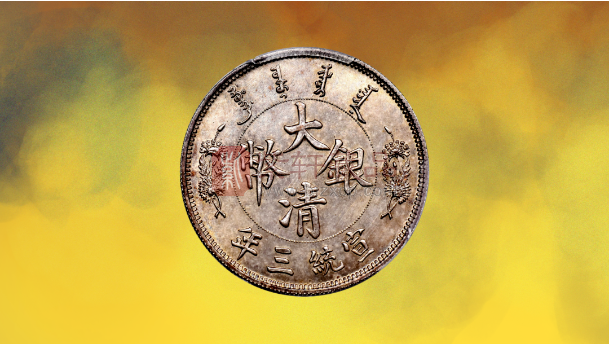

咸丰三年(1853)春节刚过,太平军连下九江、安庆、芜湖,并于次月攻陷南京,清政府失去了半壁江山。爱新觉罗-奕詝决定行险棋、破危局,在发钞的问题上抛弃了其祖父和父亲的一贯政策,下诏说“天下咸知钞为国宝,与银钱并重,部库收发一律,既足示信而祛疑,而民间以渐而通,亦可利用而行远,著部妥议速行”,打着“济国用之不足”的旗号开始发行户部官票和大清宝钞。

事实上,这两种纸钞出笼后,既没有渐而通,也没有行而远,很快在北京城内就已造成“百货阻滞,官民商贾,借贷无门”的混乱局面。

青史不留名

户部官票(左)与大清宝钞(右)

咸丰帝焦头烂额之际,王茂荫却官运亨通。咸丰三年(1853),王茂荫从正四品的太常寺少卿擢升为从三品的太仆寺卿,年底又晋升为正二品的户部右侍郎兼管钱法堂事务,成为清政府内主管财政货币政策的大员。但是,王茂荫并无心花怒放之畅快,反而有点儿如履薄冰的惊恐。在当下的乱世中,王茂荫能够看到的,是滥发纸钞和大钱造成的商业凋敝、民不聊生,他还无法看到的,则是千百年来任性惯了的封建王权——所谓忠君爱民,不过是半真半假的口号而已,现在君父有难,当然要全民埋单了。

历经乾隆、嘉庆、道光三朝,为官52年的曹振镛有一句名言,“少说话,多磕头”,可谓深得封建王朝的为官之道,相较之下,王茂荫就有点儿“不识时务”了,其官位一年之内蹿升得如此之快,正是容易遭人嫉恨诽谤的时候,谨言慎行才是安身良策,可他竟不管不顾地一年连上3道奏折——《请将钞法前奏再行详议片》、《条奏部议银票银号难行折》和《论行大钱折》。王茂荫在《论行大钱折》中,笔锋直指咸丰帝宠臣、内阁学士兼八旗蒙古正黄旗副都统肃顺倡议铸造“大钱”的政策——“官能定钱之值,而不能限物之值”,清楚地点明了朝廷“铸造大钱”和市场“物价飞涨”的逻辑联系,但也得罪了包括咸丰帝在内的满清贵族。

咸丰四年(1854),王茂荫再接再厉,又上奏《再论加铸大钱折》和《再议钞法折》,指出“钞法贵于行之以渐,持之以信”,并建议咸丰帝“拟令钱钞可取钱也”,“拟令银票并可取银也”,要求朝廷对百姓讲信用,通过采取自由兑换户部官票和大清宝钞的方式,来缓解当下的恶性通货膨胀,挽回清政府的信誉。

龙颜震怒,千古留名。万万没想到,自己提拔起来的朝廷大员竟然胳膊肘儿往外撇,咸丰帝发怒了,直接指责王茂荫“只知以专利商贾之词”,“竟置国事于不问,殊属不知大体”。急了,真急了,咸丰帝也顾不得自己去年在谕旨里说过“银票即是实银,钱钞即是制钱”、“总期官民两便,出纳均平”等有利“商贾之词”,大喇喇地将自己的国和百姓的家对立起来,把一个以维护清政府统治的长治久安为初衷,出来为升斗小民说句公道话,以期缓和日益尖锐的阶级矛盾的朝廷命官直接KO在地。“如是欺罔,岂能逃朕洞鉴耶”,奕詝也许确实是当时“洞鉴”一切的人,他知道发行官票、钱钞无异于饮鸩止渴,他也知道大清国运到了无力回天的地步,所以他后来纵情声色,疏于国政,以顺其自然的姿态面对命运的摆弄。而大清朝的忠臣王茂荫,可能才是那个在残酷现实中左突右冲、奋力抗争的梦中人吧。

卡尔-马克思撰写的《资本论》于1867年出版

万万没想到,远在千里之外神奇东方国度中的政府官员竟然有着和自己相似的货币观点,卡尔-马克思在读过德国人卡尔-阿伯尔和弗-阿-梅克伦堡的《帝俄驻北京公使馆关于中国的著述》中关于1854年王茂荫的奏折记录后,大为欣赏这个有胆有识的中国官员,在1867年于德国汉堡出版的《资本论》中,他在第一卷第一编《商品与货币》的“83号附注”里提到了王茂荫,也是这部惊世巨著中唯一提到中国人。通过王茂荫,马克思对中国古代的货币思想,特别是关于纸币发行的基础理论和相关措施,有了了解和参照,并在自己的著述中体现出来——如果纸币以金银命名,这就说明它应该换成它所代表的金银的数量,不管它在法律上是否可以兑现。一旦纸币不再是这样,它就会贬值。正确的道理,放之四海而皆准。

对王茂荫颇有点儿惺惺相惜的马克思,在附注还特别担心王大人是否被皇帝陛下打了屁股——“……他受到了严厉的申斥。他是否因此受到笞刑,不得而知”。未完待续的情节,并非上述两位德国人造成的,而是最早将这一事件记录下来的俄国驻北京布道团成员巴拉第,他在1857年出版的俄文本《帝俄驻北京布道团人员论著集刊》中就没有记述整个事件的始末。

其实,咸丰帝也不是糊涂而残暴的君主,他也许懂得王茂荫的折子不过是忠言逆耳罢了,所以对其采取的处罚也特别轻——不仅没有血淋淋地竹条抽屁股,而是平级调到兵部继续担任侍郎一职——管点儿你不懂的事吧,省得多话。

王茂荫画像

咸丰十年(1860),北京城内的户部官票壹两票仅能抵制钱200余枚,而一两真正白花花的银子能换6000多枚;大清宝钞壹仟文钞更是跌到只能换取10余文制钱的地步。次年春天,户部官票已在流通中绝迹,大清宝钞则形同废纸。同治帝载淳登基后,于1862年12月27日下旨“一律停收钞票”,为这场延续了十多年的发钞闹剧拉下了帷幕。

咸丰帝鞠躬谢幕,王茂荫还留在台上,他后来辗转于兵部侍郎、工部侍郎并署都察院左副都御史衔,于同治三年(1864)担任了位高权重的吏部侍郎。同治四年(1865),王茂荫卒于安徽歙县新安江畔风景秀丽的义成村。

剧中人你来我往,模糊的背影还留在眼中,怎奈峰岭远近各不相同,往往贤愚莫辨,忠奸难断。大清朝走入历史,“钞票”一词还留在人间,《辞海》(修订版)中写道,“大清宝钞和户部官票合称‘钞票’,此即纸币称‘钞票’之源”。

紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,七天退换货保障,终身质量保证,出手无忧,全网最低,全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。